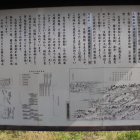

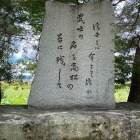

洲本城山上の城は戦国期に安宅氏によって築かれ、羽柴秀吉によって落城し

天正13年(1585)~慶長14年(1609)に洲本城主の脇坂安治によって

総石垣の城に改修されています。

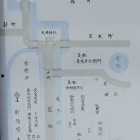

山下の洲本城は阿波藩主蜂須賀氏が由良城を配して寛永8年(1631)~同12年(1635)

までに築いた平城です。資料館の向かいには蜂須賀氏家老の洲本城代稲田氏の屋敷がありました。

東から郷土資料館、検察庁、裁判所と続き、手前には水堀を備え

かつての洲本城の石材を積み直して使用しているそうです。

西にある洲本八幡神社にはかつての城の遺構の金天閣が移築されています。

+ 続きを読む