大胡城は南北にある丘陵上に築かれた平山城で、本丸周辺に遺構が良く残っています。

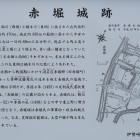

本丸を中心に、二の丸を囲部的に配し、北に北城(越中屋敷)、

近戸曲輪、南に三、四の曲輪があるようです。

東は荒砥川が流れ、その間に根小屋、西には西曲輪の平坦部が附加され、

南北670m、東西310mの規模を持つと有ります。

周辺は市街地化も進んでいますが、本丸周辺以外にも北側の大胡神社周辺、

特に北側に大きな空堀が残っていました。

神社自体周囲より高地にあり、かつての曲輪であることを感じさせます。

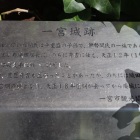

上野の豪族、大胡氏が城主であったとされますが、戦国期の混乱の中、上杉、

北条と城代が立て続けに変わりますが上杉方の北条高広が城代を務めていた時代があるようです。

謙信死後の御館の乱の際には入道芳林(高広)は子の景広と共に上杉景虎に味方しますが、

景広は討死し、景虎も自害、天正7年4月、厩橋に戻った芳林は武田勝頼に従います。

本能寺で信長が斃れた後、芳林は服属を迫る北条を退け、真田昌幸と結びます。

芳林は上杉景勝に関東出馬を勧め、大胡常陸介高繁に大胡城を固めさせて、太田三楽斎の援助を得て、

佐竹・宇都宮・結城氏の援軍を動かし小田原勢を撃退します。

真田昌幸も何でもありの人でしたが、北条高広(芳林)も辛酸を舐め尽くし、

できることは何でもやってやろうという強い気概を感じます。

+ 続きを読む