大寺城を終えて地道を国神城へ、駐車場は探せなかったので直接、国神城を囲んでいる畑・牧草地の農道に着ける、到着当時は西側牧草を刈り入れ中、農作業されてる方に国神城への導入路を聞き、北の農道側に畦道が在り、そこより国神城本丸の土塁土壇へ案内解説板が有る。

車は北の農道に路駐、車の往来は少ない今回は私の車と、牧草を刈ってる農業機械と運搬トラックのみ。

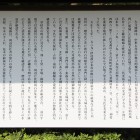

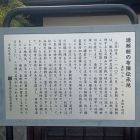

北側に在る案内解説板を確認して撮影、そこより登ろうとしたが若干急斜面にて下から眺めるのみとした、牧草地・畑の中は入れないので北東側から西、南、南東側の農道から眺め写真を撮る、本丸のみが残るだけで東の泉川が外堀の役目だったそうで、西側と南側は水田、堀の役目を担っていた模様、本丸以外は東西南北、農業地開墾開拓されている。

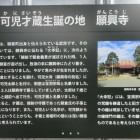

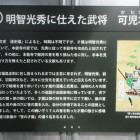

案内板によると、平安時代後期前九年の役(1062年)の戦功で、河内の石川頼遠・有光が仙道(福島県中通)の地の一部を拝領して石川の地に入り、藤田城(石川町中野)に居城した。その後矢吹の地は石川郡に属し戦国時代末期まで石川氏の支配領域であった。

興国年間(1340~1345年)石川家15代領主石川詮持の弟、光定の子、石川九郎光幹が国神城に入り、「中畠(中畑)氏」を称したとの伝えもあるが定かではない。中畠氏は、国神城から観音山館(中畑根宿)に居を移す。

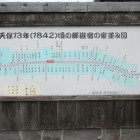

国神城は泉川を外堀とし自然の丘を活かし周辺を堀で囲み、その後は水田として残って居る、規模は東西約300m、南北約400mで本丸にあたる高台と南部の曲輪は地形的にそれぞれ分断してる。(案内解説板による)

+ 続きを読む