評価★★☆☆☆

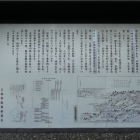

帰りに寄ってみました。挙母城はもともとは桜城址というお城が始まりであり、江戸時代初期に三宅氏の居城となっていましたが、三宅氏の移封により、後は江戸幕府の支配下となり、本多氏が城主となりました。その後は桜城址の改修が進んだようですが、矢作川の相次ぐ氾濫により、今の挙母城に移築したそうです。

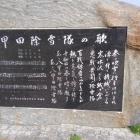

三河国、尾張国、美濃国、信濃国、伊賀国、伊勢国、近江国の7つの国が臨めたため、「七州城」と呼ばれました。

とか言ってますけどどこから見えるのかよくわかりませんでした。

最初は挙母城の方から言ってみました。(この時桜城址の存在を知らず…)復元櫓があり、櫓代の石垣もどうやら復元っぽいです。礎石や本丸石垣などが発掘調査で出土しているようですが、おそらく埋め戻されてしまっています。

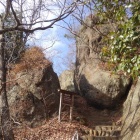

そんなに見所ないなと思ってネット検索をしたら、桜城址公園に隅櫓台が残されていることを知り、約1.5km先にある桜城址公園へ急ぎました。

行ってみるとただの公園でしたが、ど真ん中に大きな隅櫓台石垣が!夜だったのでライトアップされてました。とりあえずこの城の見どころを見ることができたのでひとまず満足しました。

後に考えてみると昔の挙母城の絵図や歴史背景から残る遺構は少ないものの結構広い平城であったことがわかりました。ただせっかく本丸に櫓を復元しているのなら、本丸石垣と礎石は埋め戻さず、保存して欲しかったです。

そうそうそういえば保存で思い出したのですが、坂本城の石垣の保存が決定されて大変嬉しいです!今月坂本城に行く予定ができたので早速みに行こうと思います。三の丸探訪はもちろんのこと、本丸石垣もしっかり見に行きたいと思っています。ただもう沈んじゃってるかもしれないですけど、城びとの皆様の投稿を見て確認させていただきたいなと思います。

しんちゃんさん、イオさん達皆様、坂本城の情報ご提供に感謝いたします。

+ 続きを読む