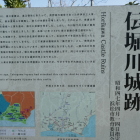

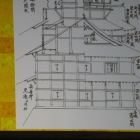

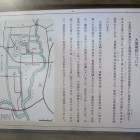

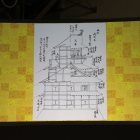

気賀の関所から浜名湖沿いを西に少し走ると道沿いに堀川城跡が見えてきます。かつては浜名湖に近い位置にあったようで、遠江に進出してきた家康に対抗して、地元の武将や住民が立てこもって戦ったそうです。「どうする家康」ではスルーされていたような気がしますが、「女城主直虎」ではこの城を巡る攻防戦のエピソードがあったと思います。

城内にこもった兵や住民は皆殺しにされ、落城後も敗残兵を探し出して処罰し、捕虜の首を獄門畷にさらしたそうです。なんか大河ドラマとずいぶんキャラクターが違いますね、家康さん。息子の信康や秀康の気性が苛烈だったのは、若いころの家康公にそっくりなので別に驚くことは無いです。家康さんはなかなか認知してくれなかったけど、秀康さんなんか若い日の家康さんにそっくりじゃないですかね。

+ 続きを読む