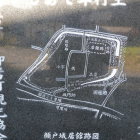

応仁の乱で活躍した斎藤妙椿の居館跡です。以前に来た時に空堀の印象が良く再登城しました。当時の居館跡としては大きなもので説明板では東西約150m、南北約167mの規模とありました。また「東海の名城を歩く」(吉川弘文館)によると形状は台形で東辺110m、西変180m、南編210m、北辺150mとあります。南側は可児川を天然の堀としていました。東西北は深い堀と高い土塁がめぐらされています。土塁から堀底まで最大で高さが約10m近くの堀が残っています。東側は堀底も確認でき散策することもできます。それ以外の空堀は確認できるのですが、竹藪となっていて見づらい状況でした。なんとか堀底へ行けた所もありましたが、倒竹に阻まれ散策はできません。冬ならば空堀の状況がよく見えるかと思い来ましたが、あまり変わりません。北側に土橋があり内部に入れますが、民家や畑となっています。民家のない場所もありますが、藪となっています。

山城が多い可児市には珍しい中世の居館跡で、あまり整備はされていませんが、空堀や土塁もかなり残っていて当時の規模を知ることができます。斎藤妙椿、妙純は応仁の乱の頃は重要な役割を果たした武将だと思いますが、あまりメジャーではありません。岐阜県在住の自分としては興味がある存在です。

名鉄顔戸駅より徒歩5分くらいで行くことができます。

+ 続きを読む