一応登城はできたものの…

(2024/02/18 訪問)

金剛山から東にのびる台地状の尾根に築かれた城で、戦国中期に木沢長政が築いた琵琶尾城に、また戦国後期に筒井氏方の城として畠山氏や根来衆の攻撃を受けた幸田城にも比定されますが、詳細は不明です。

かなり特異な縄張の城ということで以前から注目はしていたんですが、近場でもありいつでも行けるから、と後回しにしているうちに、ぴーかるさんの投稿で防獣柵により登城口が閉ざされていると知り、大ショック…。行けるうちに行っておかないからこんなことに…と後悔しても始まらないので、新たな冒険者(人柱?)として何とか登城できないか挑戦してみました。

まずは余湖くんのホームページで紹介されている登城ルートを確認しましたが、ログハウス風建物の手前の墓石(ぴーかるさん投稿の写真2)付近が登城口のはずながら防獣柵にゲートらしきものは見当たりません。そのまま北に進み続けても入れそうな箇所はなく、柵は県道側に折れて行き止まりになっていました。県道から入った舗装道まで戻って今度は西へ。民家を過ぎたところに山側に続く小道が分岐していたので行ってみると、突き当りの防獣柵が外れていました。ゲートが設けられているのでも柵が「開いて」いるのでもなく「外れて」いたので、入って良いものかためらわれましたが、登城可能かを確認に来たんだから入らないわけにもいかないだろう、ということで、ここ(34.40838200326417, 135.70242557708718)から登城開始です。

柵の内側に入ってもその先の道は無く、墓石のあたりまで柵沿いに進んで登城道を探すのが無難かとも思いましたが、柵の内側も結構な藪になっていたので、直登するほうが楽かも、と北側の斜面を登って行くと削平地らしき平場に出ました。余湖さんの鳥瞰図に描かれている東麓の削平地と思われますが、平場と言っても竹と灌木の凄まじい密林状態で、突破するのに相当の気力と時間を要することに…。これなら山麓を回ったほうがよほど楽でした。急がば回れですね。削平地を抜けると墓石のあたりから続いている登城道が山上へとのびていて、木々に印された目印のテープをたどりながら登って行くと東側の虎口に着きました。ここからが城内です。

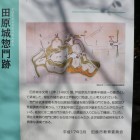

佐味城は南北200m 東西380mの広大な城域を縦横に走る通路により碁盤の目状に区画した特異な縄張で、西から東に緩やかに下る緩斜面を削平して土塁囲みの方形区画を多数設けています。さらに東側の虎口から西側奥の主郭まで一直線に幅広い大手道がのびていて、これら城郭としては不自然な縄張は山岳寺院の名残と考えられるようです。緩斜面に築かれた城だけに急傾斜の北辺を除いては周囲に横堀と土塁がめぐらされており、特に南東部の横堀は深く幅広く折れも設けられていて大いに見応えがありました。

中央を東西に走る大手道は土橋状になって主郭に接続し、主郭の東麓と南麓には障子堀状に区画された横堀が広がっています。これまたなかなかの規模です。主郭は南辺と西辺、北西辺を土塁で囲み、北半分は藪化していて探索は困難ですが、南辺の土塁上を西に進むと搦手にあたる虎口があり、横堀の間を土橋が西尾根へと続いています。西尾根にも遺構があるようなので行ってみると、自然地形のピークの先に虎口が設けられ、その先は両側の切り立った土橋になっていました。

聞き及んでいたとおりの特異な縄張に加えて、横堀や土塁はかなりの規模でなかなか見応えがありました。ただ、私が訪れた時はたまたま防獣柵が外れていたために中に入ることができましたが、西尾根探索中にぬた場を見かけるなど、イノシシなりシカなりが生息しているのは間違いなく、何らかの理由で防獣柵が外れたとしても、そのままにしておくとは考えにくいので、ここから登城できます! とはとても言えない状況です。この日に歩き回った範囲では、他に登城できそうなところも見付けられませんでしたし…。なお、「近畿の名城を歩く」では金剛山キャンプ場近くの伏見峠から下って行くルート(たぶん西尾根の虎口に至る)が案内されていますが、防獣柵は無いとしても、大幅に遠回りになる上に西尾根の状況から考えてほとんど整備されていないと思われますので、おすすめはいたしかねます。じゃあどうすればいいんだ、となると答えに窮してしまいますが…。役に立たないレポートですがご参考までに。

+ 続きを読む