諏訪原城ビジターセンターが3月23日開設されたとの城びとの投稿、島田市のホームページで知り桜の情報があっちこっちで飛び交い本日遠州路桜装う城巡りとして早速諏訪原城へ、ビジターセンター、トイレ前の駐車場は満車、イレギラー駐車をセンターの方に話していざ登城。

二の曲輪に山桜満開1本、本曲輪天守台横に山桜満開1本。

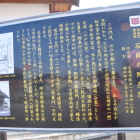

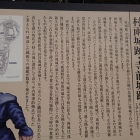

武田氏徳川氏攻防の城、武田が造り徳川が改築、丸馬出が多く有り空堀の規模が大きく圧巻、日本に類無き土造りの逸品城郭です。

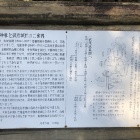

杉等樹木伐採で曲輪、空堀が見やすく成って居り、北馬出の薬医門の復元、二の曲輪門の発掘調査で門跡発見、本曲輪門の発掘で門跡発見が有り夫々の復元門が待たれます、二の曲輪も茶畑から整地修復され、復元と保全整備、もう少し樹木伐採し景観見える化を進めて頂ければ嬉しい事です。

終わりに掛けにビジターセンターを見学日本の城、諏訪原城の勉強に役立ちます、発掘調査遺物の展示、ジオラマ模型展示、こじんまりとしてますが発信基地として大切です島田市の頑張りが有りがたい城好きとしては大感謝です。

諏訪原城の前は旧東海道が通ってましたがそのすぐ近く西側に石畳の東海道が菊川坂、金谷坂として復元されてます時間が有りましたら昔の旅人の思いにふけってみるのも一興かも?

+ 続きを読む