西方城→栃木藤岡城と見学した後は、この日最後の訪問となった栗橋城に行ってきました。

西方城では最寄り駅から長距離歩き、栃木藤岡城では自分もダッシュをしていた為に、正直南栗橋駅から栗橋城までの歩きは辛かった・・・(河川敷から行けないと思って遠回りした為行きは3km歩いてます。)

微妙に暑い日でもありましたし。。。帽子持って来て良かった~w

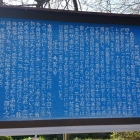

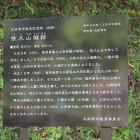

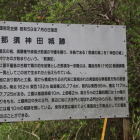

栗橋城の解説版が民家の入口にあり、そこを進むと土橋のところから先を見学したい場合はそのお宅に許可を頂く必要があります。

その隣にある法宣寺内からも遺構が見られるらしいですが・・・

まずお宅に許可お願いするのもGW中で申し訳ない気がして、更に法宣寺ではお墓詣りの方がいらっしゃって入り辛い雰囲気だったので、解説版とお宅の手前から土橋の両サイドにある堀(しかも藪って写真だと解り辛い)を確認して撤退しました。

多分この日既に西方城を見ていたから引き下がったんですけど、栃木藤岡城しか見ていなかったら絶対に法宣寺は参拝も兼ねて見学させて頂いたと思います。

自分は一部しか見ておりませんが、形の良い堀が見られたので、行く価値はあったかと。

帰りは河川敷に繋がる道を発見したので2kmちょっとで南栗橋駅に戻れました・・・が、東武金崎駅から西方城の片道3kmを含むとこの時点で10km以上歩いていたわけで・・・

時短のおかげでもう1、2ヶ所寄れる時間はありましたが、5/4の遠征を控えていたので自重しましたw

+ 続きを読む