主郭近くの駐車場(36.251819,137.174862)まで車で上がりました。

歩きの場合は

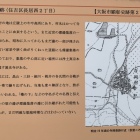

1:杉崎口(36.252857,137.170055)城址西

2:太江口(36.253694,137.174269)城址北

3:沼町口(36.249166,137.175124)城址南

の3登城口があります。杉崎駅利用の場合は杉崎口又は沼町口からの登城が良さそうです。

城址については「城びと連載記事 理文先生のお城NEWS解説 第6回 飛騨国司姉小路氏関連城郭の発掘調査 2」を参照していただければと思います。

連郭式の山城で東端駐車場北側の堀切から西端古城側堀切まで

アップダウンのある尾根上に連なる曲輪や遺構を確認しながら辿り楽しめます。

+ 続きを読む