飯田線の鳥居駅から新昌寺の鳥居強右衛門墓碑、武田四将(和気宗勝・高坂助宣・小山田昌晟・横田康景)墓碑をお参りし、豊川沿いの鳥居強右衛門磔の場を訪れた後、牛渕橋を渡り鳶ヶ巣山へ登りました。車での訪問の場合、砦入口付近の路肩が駐車場となっています(5台くらい)。

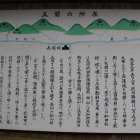

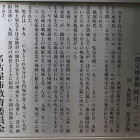

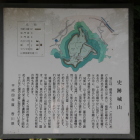

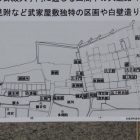

想像していたより比高のある山でした。Google Earthだと牛渕橋の辺りとは80~90m程の比高があるようです。少し下った西の曲輪跡と思われる所から、長篠城がまさに手に取るように見ることができました。砦跡には砦の碑?や説明板、慰霊碑等がありました。はっきりとした遺構は分かりませんでしたが、土塁跡のような地形等は見ることができました。

ここを守っていて討ち死にした武田(河窪)信実公も、まさか奇襲されるとは思ってなかったのではないでしょうか・・・信実公にはこんな逸話が残されています。「ある時、徳川家康の家臣篠瀬某が、主命に背いて怒りを買い、信実の許に逃げ込んできたので信実はこれを保護した。しばらくすると、家康の勘気も解けたので帰参を許すとの知らせが届いた。帰参を希望したものの、信実に対して何の恩返しもしていない。篠瀬は苦悩の末、その胸中を信実に告白すると、信実は「少し待て」と言って座を立ち、しばらくすると2羽の立派な鷹を携えて戻ってきて「三河殿は鷹狩りを好むと聞く。帰参の折にこれを献上いたせば、お主への心証も良くなるであろう」と言って鷹を与えた。この話を聞いた家康は、信実の爽やかな心根に深く感じ入ったと言う。 」以上Wikipediaより 家臣に信頼される将だったであろうと想像できる逸話です。

本当は、長篠・設楽原の戦いがあった6月29日(旧暦ではなく新暦)に訪れたかったのですが、その日は雨で、翌週も都合が合わず、この日も天気は怪しかったのですが、ここを逃すとまた1年行かないだろうと思い、雨の中の散策になりました。最後の後押しをしてくれたのは、他サイトで恐縮ですが、『お城めぐりFAN』の「梅雨時の土砂降りの頃(合戦の季節)いらっしゃった方、川の様子を御覧下さい。城を抜け岡崎に援軍を頼みに走った鳥居強右衛門はこの濁流を泳いで下ったんですよ。死んじゃうよな。」[長篠村の田吾作 (1999.03.24)] の書き込みを見て、決心がつきました。長篠村の田吾作さんありがとうございました<(_ _)>

こんな季節に鳥居強右衛門は豊川を泳ぎ、雨が見込める季節だからこそ勝頼公も決戦の地へと向かってしまったのかと考えてしまいました。

鳶ヶ巣山砦跡から東隣にある姥ヶ懐(うばがふところ)砦跡に三枝守友・守義兄弟の墓があるとの情報があったので、行ってみましたが、柵が鎖でがっちり閉じられており、お参りに行くことができませんでした。三枝守友公のお墓があるとは知らなかったので、この付近の散策では一番楽しみにしていた所でしたが、参れず残念です・・・最近では、三枝昌貞となっているようですが、私の中では守友の印象が強いです。武田二十四将の一人に数えられる方です。

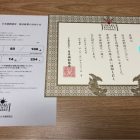

にのまるさん。城郭検定1級合格おめでとうございます!三枝兄弟の墓の情報が合格祝いになるといいのですが、既にご存知でしたら申し訳ありません!ぴーかるさんも準1級合格おめでとうございます🌻

+ 続きを読む