【大森城】

<駐車場他>大森神社鳥居横に駐車場あり。

<交通手段>車

<見所>横堀・虎口

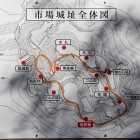

<感想>1泊2日東三河・東美濃御城印取得の旅9城目。大森神社鳥居の傍にパンフレットがあります。来城カウンターもあるので押しましょう。2千何番目かでした。結構皆来てる。パンフレットによるとこの城は「地元の土豪奥村氏によって築かれ、1582年美濃金山城主森長可に攻められ落城したと伝えられています。省略・・・しかし、現在見られる遺構は奥村氏によって築かれたものではなく、美濃金山城防御の支城として、森氏の影響下で改修されたものと考えられています。」とあります。

山城表記になっていますが、比高はほとんどなく、大森神社もかつての城の一部だったように思う丘城程度です。明智長山城の数キロ南西側に位置しており土岐氏繋がりか、うまく折り合っていたのであろう。周辺は今も田園地帯が広がる豊かなところだった。

城跡は主郭を中心に置く連郭式でダイナミックな横堀で囲んでいる。主郭の北側の曲輪には石積みの虎口もみられた。また土塁の枡形虎口も見られる。小さいながらもしっかりした造りの城跡でした。

<満足度>◆◆◇

+ 続きを読む