私は,「難しいところはさっさと片づけ,アトで楽をしよう」というタイプです。しかも,効率重視で。「根室は暑い時期に行けば,避暑にもなるんじゃね」と考え,真夏に決行したのを記憶しています。

しかも,日本100名城制覇は地味で,誰も気がつかなかったようでした。たしか,ラストは大洲城だったと思います…。

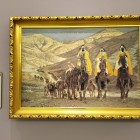

おめでとう画像は,大塚国際美術館。神戸三宮から高速バスで90分。しかも,三宮バスターミナルで「大塚国際美術館セット券」が購入できます。このために,東横イン神戸三宮駅前に宿泊。たしかできて間もないころ,にのまるさんも宿泊されてましたね。

続日本100名城は,金田城をラストに考えているような気がしています…。ジビエを堪能してください…🦌

+ 続きを読む