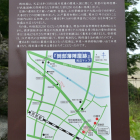

国府多賀城駅から館前遺跡を通り抜けて、5年ぶりに多賀城碑に再会してきました。この碑はほかのところの城碑とはやはり別格。格子にへばりついて見ながら141文字にドキドキ♡してきます。鬱蒼とした木々の中にポツンとあるのもいい雰囲気です。

南門が復元工事中でした(創建1300年を迎える2024年に完成予定)。正面の門だけあってかなりデカイ!翌月に予定されていた内部公開日を迷わずメモしました。(※コロナのせいで中止になりました。)

政庁跡へ続く南北大路は現在でも突き抜けた感があって爽快ですが、南門が完成するとまた一層素晴らしい眺めになるのだろうなと今から楽しみです。その一方で、多賀城碑のあるうら寂しい(←好き)雰囲気はどうなってしまうのかな?と少し気になります。

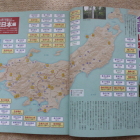

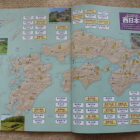

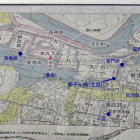

今回の探索はここで終了にはいたしませんで、外郭西門~奈良時代の外郭東門跡まで見て歩きました。めっちゃ広かったです!でも“こんなところにこんなものが!”の連続で楽しくて仕方がなかったです。多賀城の歴史は難しすぎて全部覚えたり理解したりするのは私には到底無理ですが、それでも目にするものひとつひとつに感動。気づけば3時間近く経過し、帰りによる予定だった仙台城どころか駅近くの東北歴史博物館にも多賀城廃寺跡にも行けませんでした。でもそれもまた次に行く楽しみができたということでOKです。

以前、お城川柳でもちらっと書いたのですが、作貫地区北側の怪しげな(ゴメンナサイ!)小屋は中世の土塁跡と空堀跡を露出展示した覆屋ですのでお見逃しなく。

【お城川柳124】トラロープ?じゃないよこいつは動いてる!

+ 続きを読む