遺構★★★☆☆ 石垣、曲輪、井戸、武者走り 復元:天守門と天守

久しぶりの投稿です。

さて予言していた通り、浜松城に行って参りました。あ、カズさん。ごめんなさい大河ドラマ館行きませんでした。とにかく混み過ぎ…電車の都合で30分待ちは無理だったので、岡崎城の大河ドラマ館に行きました。

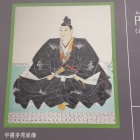

浜松城は、徳川家康によって築城されました。しかし、今残っているのは7割くらいが堀尾吉晴の遺構かな。二俣城や鳥羽山城と石垣が似ていました。ただ二の丸にはどうやら家康の遺構が残っているそうですね。

おそらくですけど浜松城に行かれた人のほとんどは天守が見どころだと思っていらっしゃると思いますが、天守を除いても見どころはたくさんあります。

武者走り

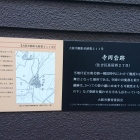

かつて本丸にきた敵兵を城兵が武者走りの上から鉄砲で集中攻撃をしていた場所ですね。本丸をぐるっと囲っていて土台が高石垣なので敵兵が簡単に登ることもできません。

八幡櫓台、富士見櫓台

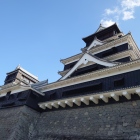

今は石垣が残っています。八幡櫓台は天守の隣側に立っていたため、見逃す人多いのではないでしょうか?富士見櫓台は今も富士山を眺めることができます。またここからみた天守も綺麗ですよ。富士見櫓は最近の調査で玉石が使われていたことが明らかになっています。

また天守の地下一階には井戸が展示されています。築城当時からずっと残っていたもののようです。また浜松城の天守については謎が多く、未だ解明されていません。

天守がリニューアルして黒瓦から金瓦に変わっています。天守も観察してみてください。

+ 続きを読む