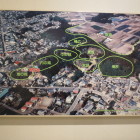

月山日和城は高城町の市街地の北の丘陵上にあり、慶正寺の西側、内の城・池の城のあたりに模擬天守が築かれています。北を堀切道が東西に走り、その北側の丘陵上も城址になります。最も訪問しやすいのが眞城(西の城)とされる高城神社のある郭で、南側は厳しい切岸になっています。眞城の東に本城、中の城と呼ばれる二つの郭が有ったようですが、現在は原型を留めていないようです。その東には樽原と呼ばれる比高15mの扁平地があります。

後醍醐天皇の初年(1318)肝付八郎兼重が三俣院司としてここに在し、暦応3年(1340)南朝方として畠山直顕の大軍と戦いました。兼重は家臣・江田家定の犠牲によって落ち延び、本城である肝属(鹿児島県)の高山に帰り着くことが出来たようです。

延文3年(1358)肥後の菊池武光が城を奪取し、明応4年(1495)には伊東氏の城となり、八代長門守が置かれました。天文元年(1532)島津氏が伊東氏の八外城を奪回にかかった際には、島津氏に従う都城の北郷氏に落とされ、天正15年(1587)に豊臣秀吉が九州を統一した際には都城を伊集院氏に与えたので、その支城となったようです。

+ 続きを読む