隣の山は安土城…みたいなところに位置する山の上にあった。ナビでは、現在使用していない門の前に案内され、実際は山の反対側のようなところから入って行く。狭い山道を上って行くと観音正寺へ上がるための料金所があり、そこから登ると駐車場にたどり着いた。車を停めて、更にそこから10分ほど歩くと観音正寺に到着。

時間が17時までとあったので、本堂で先に御城印を購入して、その後でお寺の横の道から観音寺城跡へ歩いて行く。

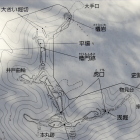

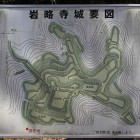

わりと放置された山の中で、少し夕暮れがかっているので不気味な感じがする。細い山道は、バランス崩したら崖から落ちてしまいそう。そして事件が起こっても誰にも気づいてもらえなさそう…なーんて想像しながら歩いて行くと、手入れのされていない山の中に本丸跡が出てきた。石垣らしいものが見当たらなくて、薄暗くなる前に色々みたい気持ちが焦る。お城の門につながる道を発見!

長い急な階段があった。

上がりたかったし、下に降りてもみたかったが、すぐに真っ暗になりそうだったので、断念した。

本丸以外にも建物跡の形跡を探したかったけど残念。

またいつか機会があったら、早い時間からたっぷり歩いてみたい。

+ 続きを読む