ぴーかるさん,瞬殺ありがとうございます!

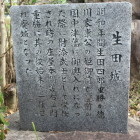

高山城イワオ丸の画像で間違いありません。

この瞬間は逆光でもなく,イイ感じで風が吹いており,幟も元気になびいておりました。

車を利用し,南・北コース登城の書き込みが多いと感じましたので,JR本郷駅から徒歩の「塔の岡コース」の案内をさせていただきます。

まず,JR本郷駅のコインロッカーは,旧500円玉1枚となります。てっきり100円玉を用意していた私は,改札まで戻り,両替をしていただきました。キャリーバッグと傘を収納でき,大きめで良かったですが,全4つしかありません。100円玉を入れて使用不可になっているところがあり,実質稼働していたのは3つでした。すでに2つ使用中でしたので,ギリ安堵でした。

住宅街から公園前を通過し,墓地エリアを抜けたところが登城口でした。冬場はチェーンをかけているように思えました。

分岐点が2つ。一般コースを無事に抜けると犬の丸と南の丸の間に到着します。

城域は,佐渡島の形に似てると思いました。越後人なら間違いなく連想するでしょう。

扇の丸が両津港だな…とか,西の丸が小木港だな…とか。

ということで,次はにのまるさん,お願いします。

+ 続きを読む