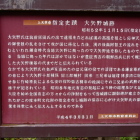

江戸初期に但馬国出石から入封した小出吉親が築いた城(陣屋)で、吉親は幕府に櫓の築造を願い出るも叶わず、幕末にようやく徳川慶喜の内諾が得られたかと思うと大政奉還で反故になり、今度は明治新政府に願い出て認められ、櫓門と櫓、堀が築造されて日本で最後に築かれた近世城郭・園部城となりました。しかし、廃藩に伴ってわずか4年で廃城となっています。

小麦山東麓の台地に位置し、北側は園部川、西側は半田川、南側から東側は堀で囲んだ惣構の城(陣屋)で、明治初期の改修で櫓門3か所、櫓5基が築造されましたが、現在は城跡は園部高校と園部公園になっていて、高校敷地に櫓門(高校正門)と番所と巽櫓が現存し、太鼓櫓は八木町の安楽寺に移築されています。

ゴールデンウイーク中の城めぐりでは一昨年に渋滞に巻き込まれて大変な思いをしたので、道中渋滞しない人の来なさそうな山城に行くつもりでしたが、城びとの特集記事で5月3日に園部城で南丹お城サミットが開催され、園部城ツアーでは通常非公開の巽櫓内を見学できることを知り予定変更。ゴールデンウイーク中の京都には近づきたくないところながら、渋滞を避けるべく早朝から園部に入って近隣の埴生城や宍人城をめぐってから園部城に向かいました。

園部公園の駐車場に車を駐めて登城開始。園部城ツアー集合場所の園部高校正門に向かうと、門の手前に大きな城址碑が建てられています。高校正門は立派な櫓門で、格子窓の両脇に大砲用と思われる大きな狭間が設けられているあたり明治の築造を感じますが、二階の梁が低すぎて鉄砲や弓が扱いづらいなど、長く続いた平和の中で築城技術が失われていたことも伺えます。櫓門の隣には番所があり、土塀が巽櫓まで続いていました。

園部城ツアーは参加者が想定より多かったようで、3グループに分かれて散策することになり、まずは内堀跡の散策へ。園部公園では園部城まつりが開催されていて、ステージイベントや屋台が出て多くの人で賑わっています。公園内(本丸北西部)には、小出氏草創の小出秀政、吉政、吉親を祀った三崇社の跡地に石碑が建てられています。また、その近くには生身天満宮跡の石碑も建てられていました。園部は菅原道真の領地だったことから、太宰府に左遷される際に小麦山の別邸に道真の木像を安置して生祠としたことに由来し、太宰府や北野など天満宮(天神社)は数あれど、生前から祀られているのはここだけであり、そのため生身天満宮と呼ばれるんだとか。ただ、由緒ある天満宮も藩主には逆らえないようで、園部城(陣屋)の築城に伴って現在地に移転しています。

園部公園から南丹市役所を抜けて大手門跡に向かう途中、裃姿にちょんまげかつらの人物に遭遇。ガイドさんによれば南丹市の市長さんだそうで、歴史好きでありこの後の南丹お城サミットにも出席されるとのこと。ツアー参加者からは「殿!」という声が飛んでいました(笑) 大手門跡には特に何も遺っていませんが、細い道を北に入って行くと、道沿いに大手門北側の土塁が続いていました。櫓門や巽櫓など建物があるだけで、土塁や堀は遺っていないと思い込んでいたので、案内なしでは気付かなかったと思います。

大手門跡から釘貫門跡を経て蓮池跡(地形に痕跡を感じます)の裏手を通って園部高校に戻ります。公園駐車場の東向かいは藩主の居館跡で、石垣も往時のものと考えられるようです。そして最後に巽櫓内を見学。まず1階で園部高校の生徒さんによる紙芝居「園部城ものがたり」を観て、2階に収蔵された園部城の古図や鯱瓦・鬼瓦、小出氏ゆかりの品についてガイドさんの解説を受けました。締めくくりは、巽櫓東下のテニスコートに立ち入らせてもらっての写真撮影です。巽櫓~番所~櫓門の3つの現存建物を一枚に収めることができるベストポジションでした。

通常非公開の巽櫓に入れただけでなく、大手門の土塁にも案内してもらえましたし、園部城や小出氏について(紙芝居を含め)理解を深められましたし、テニス部の練習を中断してもらってのテニスコートからの撮影もツアーならでは、と非常に満足度の高いツアーでした。でもまだこれで終わりではありません。午後からの南丹お城サミットも覗いてみようと思います(続く)。

+ 続きを読む