カズサンさん、遅まきながら愛知県(三州・尾州)制覇おめでとうございます。トリが篠島というのが良いですね。三河湾三島は皆キャラが立っていますが、篠島は歴史のある良い島だと思います。

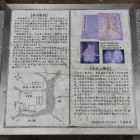

墨俣城の投稿ですが、一夜城の異名の方が有名だと思います。何と言っても元祖一夜城なので。

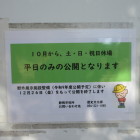

久々に関ヶ原に向かう途中で大垣城に寄ったのですが、どうも大垣城・墨俣一夜城・西高木家陣屋の三箇所で「武将カード」をもらえるらしい。私は最近「秀吉」びいきなので墨俣城に行ってみることにしました。

正直何度も来ているので今さら感はあるのですが「ニッポン城めぐり」のイベントでまた来ると思います。東北や九州などの「めぐらー」の方には申し訳ないのですが、私は愛知豊橋在住なので「エリア限定めぐり」ではかなり有利な立場にいますね。

次のイベントはJR東海とのコラボらしいので名護屋城までは行かないとおもうのだけど・・甘いかな~。行けるものなら行きたいですね。

何と言っても戦国時代を終結させて最初に天下を取った人物なので、そのエリアはかなり広いと思います。

+ 続きを読む