いや~ 城郭放浪記さんには誰も勝てないです。あの方は全国で一万城くらい回られてるんじゃないでしょうか? どんな人なんでしょうね。愛知だけでも結構の数の城があって、私も訪問していない山城がけっこうあります。

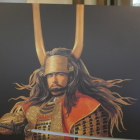

大垣城の投稿です。大垣城に石田三成ら西軍が籠城して、包囲している東軍を南宮山に後詰として入っている毛利秀元とで挟撃する計画が有ったという説が有ります。

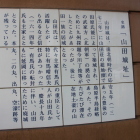

「黒河内長三宛 保科正光書状」には大垣城に西軍二万が籠っていると記され、大垣城の様な小城にそれだけの軍勢が入ったらすぐにいっぱいになってしまうだろうと意見が書かれています(白峰旬氏著 新視点関ヶ原合戦参照)。当時の人も大垣城は小城で籠城には向かないという認識だったんですね。

大垣城のボランティア(?)の方に聞いてみたら、当時は無かったはずの外堀Cの位地に河川から水を引いて、外堀Bのあたりに堀を作ったんじゃないかという話がありました。

たしかにそれなら西軍全部とはいかないが、数万の兵が籠ることは出来る。でも本当ですかね?

江戸時代には新たに堀が整備され、現在は埋め立てられているので立証するすべはないけれど、それにまつわる文献が出てくると面白いな。私は西軍の籠城のプランは他にも有ったんじゃないかと考えています。

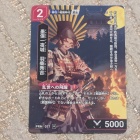

ここでもらったカードは羽柴秀長です。2026の大河ドラマの実質的な主人公?ですかね。豊臣政権のブレーキ役だった秀長が死んで、秀吉が狂気に走って豊臣政権崩壊の原因を作ったみたいな結末になるのでしょうか。

私は秀吉は最期まで「秀吉」だったと思います。「関ヶ原」にもいろいろ「新説」が出ているし、晩年の秀吉に関してもいろいろ「新説」が出てきても良いと思っています。

+ 続きを読む