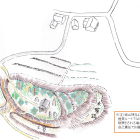

兵庫県神戸市にある五色塚古墳は古墳が作られた

当時の姿が見られる野外博物館として、1965年から

10年の歳月をかけて発掘調査と復元整備が行われました。

全長194m、後円部の高さ18.8mで兵庫県では最大の

前方後円墳です。建造は4世紀後半ごろと見られ

周囲を鰭付(ひれつき)円筒埴輪や鰭付顔型埴輪で

飾り立てています。

とにかく眺望がすばらしく、明石海峡や明石海峡大橋が良く見えます。

淡路島も良く見え、テンションが上がります。

近くに舞子台場もありますので、その前に訪問してみては

いかがでしょうか?この地域にしては珍しく

立派な駐車場がありますよ。

五色塚古墳 専用駐車場

兵庫県神戸市垂水区五色山4丁目12

+ 続きを読む