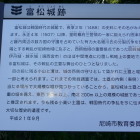

狛城 上狛環濠集落 京都府木津川市上狛

(2023/08/11 訪問)

木津川市上狛の通称「大里」は周囲を堀で囲まれた環濠集落です。

ここの国人領主であった狛氏の館は城域の西南側にあったとされています。

上狛小学校の南側を堀が走っていますので東から南へと移動し

そこから集落の中央部の西福寺を目指します。

この周辺は古い建物が多く個人宅の長屋門が登録有形文化財に

指定されています。

そこから西側の環濠に移動し散策していくと上狛環濠集落の

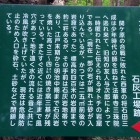

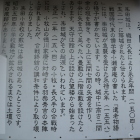

案内板が建っています。

大井戸が民家の敷地内にあるらしいので地故の方に聞き込みをしながら

訪問します。民家の壁の内側に立札があるので、わかりづらいのですが

ご自由にお持ちくださいと書いてある箱の中に資料があるので

有りがたく立ち入らせていただきました。 有難うございます。

資料によると狛氏は応仁の乱の際に大和の筒井氏と結び

畠山政長、細川勝元・政元に仕え東軍に属しました。

文明15年(1483)西軍の斎藤彦次郎の攻撃を受け

多くの犠牲を出し、狛山城守守秀は城を焼いて大和に逃れました。

ちなみに斎藤彦次郎は日野富子の従兄弟と呼ばれている人物です。

江戸時代の上狛環濠集落は大里集落と呼ばれていて周囲に八つの門を

備えていたと伝わります。

西福寺

京都府木津川市山城町上狛艮町3

案内板

京都府木津川市山城町上狛乾町

34°45'07.1"N 135°48'57.9"E

34.751977, 135.816070

古井戸

京都府木津川市山城町上狛乾町

34°45'09.8"N 135°49'01.6"E

34.752730, 135.817120

+ 続きを読む