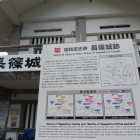

県内最大級の山城とのフレーズに釣られて訪れた愛知県岡崎市の山中城。

東西三河の境界エリアで、平地から山地に入った比高約100mの山を城郭とした城。

山頂の主郭から、"山"の字形の各尾根に曲輪と堀切を配置した縄張。

北麓を東海道が通り、西尾へ向かう吉良道と、桑谷峠を越え蒲郡へ向かう西郡道の分岐点が存在する要衝。

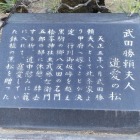

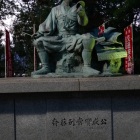

築城時期は定かでないが、西郷(岡崎松平)信貞所有の1524年に安城の松平清康が奇策で奪取。

清康が殺害されると、今川そして徳川の支城となり、都度城が拡張されたと考えられている模様。

現在は遊歩道が整備された岡崎市の指定史跡。

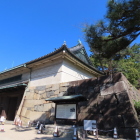

訪問時は東端の舞木口から獣除けの門を開閉し入山。しばらく登ると土橋のような尾根が現れ、それを渡ると城内。

曲輪1段1段の高低差が大きく、下段側の付け根に設置された堀切が印象的で、特に東曲輪2と3の間の深い堀切は1つの見どころ。

帰りに東部市民センターに寄ると、模型と共に現在の遊歩道とは異なる推定城道が示された地図があり、事前にコレを入手して行けば更に深い見方ができたかも。

トータル滞在時間約3時間の三河山中城が、私の城郭巡りの166城目となりました。

+ 続きを読む