※松代城、松本城(ライトアップ)とともに登城

※松本に後泊

7:27東京(新幹線)、8:43,8:53軽井沢(しなの鉄道)、9:15小諸

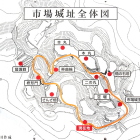

(徒歩4分)小諸城址三ノ門(百名城スタンプ 懐古園事務所9:00-17:00冬季第三水休)

12:43小諸(しなの鉄道)、13:30,13:55屋代(路線バス)、14:20松代駅

(徒歩5分)松代城址

(徒歩6分)真田邸(続百名城スタンプ 9:00-16:30)

16:15紙屋町(真田邸から徒歩5分:路線バス)、16:33,17:08篠ノ井(JR特急)、17:51松本

※松本城のライトアップが見られました

泊: 松本浅間温泉

+ 続きを読む