堀江城の対岸にある大草山が桜と萌黄のグラデーションに覆われて絶景の中、先の3月23日歴史講座「堀江のまちを知る」見学会の日は雨でしたので晴れの日(実際は曇り日でしたが)に再訪しました。

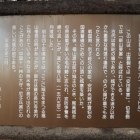

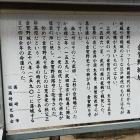

駐車場は前回と同じ「舘山寺公共駐車場」を利用(無料)して北側へパルパルロープウェイ乗り場方向へ、舘山寺線が通ってる大堀切を西へ舘山寺バス停が有り、堀江城の解説板が有る、以前は堀江城の入江だった所に小舟に乗った観光ホテルの大看板が有るが奇しくも入江だった証なのか?入江は埋め立てられているが舘山寺バス停から西の浜名湖の砂州陸地の間には若干の低さがあり、入江の痕跡では、以前は陣屋跡の標柱が在ったが現在は無い、陣屋跡の立つ観光ホテル堀江の庄の前を通り入江の運河跡である水路脇を通って内浦に出る、その間堀江城の南側、西側を眺めるが桜は満開、御陣山も良く観える。

内浦に出て運河跡の水路の出口を確認、望遠で撮影、北側から堀江城御陣山を確認、ホテル九重が撤去されて景観の見通しは素晴らしい、堀江城の本丸には観覧車が廻っている、北から東側に廻り、堀江城の本曲輪、二の曲輪の稜線がよく分かる、現実には観覧車はじめパルパルの遊具施設に覆われている、桜は満開でした。

北側からは内浦越しに大草山が良く観えます、当日は曇り日でしたが桜、山桜が点在し、若葉の芽吹きが進んでおり緑のグラデーションの中に桜が浮いている様が絶景、一時の安らぎを感じます。

ホテル九重の在った頃、玄関受付奥のウエルカムエリアでは大ガラス窓いっぱいに大草山が写り四季折々の絶景を眺めたもです。

+ 続きを読む