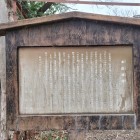

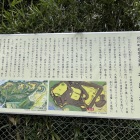

郡山城は浪速少年院あたりに築かれていたとされ、門の近くに石碑と案内板、石垣石(らしい)があります。場所が場所だけに写真の掲載が出来ないので石碑と案内板の写真だけ掲載させていただきます。いろいろな意味でご容赦願います(まじめに)。

「郡氏由緒記」によると、高利(郡)平太夫が郡山城および近郷七か村を治め、高槻城にいた和田惟政に仕えていたそうです(現地案内板による)。元亀2年(1571)に和田惟政が、荒木村重や中川清秀らの池田勢と戦った際に平太夫は一人で時間稼ぎを試み、それが失敗した後は惟政に兵力差の不利から退却を進言したが聞き入れられず、やむなく奮戦するも戦死したとのことです。

+ 続きを読む