県道33号線に小さな案内板があり、そこから登って行きます、が途中から農作業用の細い道となり軽自動車もしくはコンパクトカーでないと厳しそうです。

ただ駐車スペースはあります。

登城路は保存会の方により整備されていて急峻ながらも歩きやすいです。感謝。

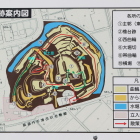

登っていくと猫の額と呼ばれる削平地に、さらに猫の背と案内板がある尾根道を経て急な坂を登ります。

登るとすぐに虎口が見え、その上が主郭部分です。

虎口の先には浅いながらも折れのある堀底道。

正面には方形曲輪が並んでいます。

これの役割は不明だそうです。

主郭は広く、まだ桜も残っていました。

ちょうど保存会の方が整備作業をされていました。

この方、お話好きなようで丁寧に説明、案内もして頂けました。

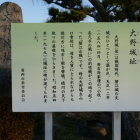

香西氏の歴史などもお話頂き勉強になります。

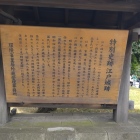

主郭には市指定遺跡の碑がありますが国指定になったので近々立て替えられるとのこと、レアです!

主郭東側の虎口から出て方形曲輪、石積を見学しながら北側にある竪土塁へ。

讃岐では珍しい遺構でしかも巨石で補強されたものです。

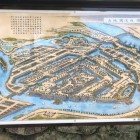

さらに北側には曲輪が並んでいて先端部からの眺望は良く屋島や高松市内を一望できます。

満足したので下山、と思っていたら先ほどの保存会の方がいらっしゃって西側帯曲輪にある石列も案内して頂けました。

この下の方にも遺構があるようで今後整備したい、とのことでした。

本当に満足したので主郭の喰い違い虎口を最後に見学して下山しました。

保存会のはほぼボランティアで高齢者がほとんどとのこと。

最近は色々な城で整備が進んでいますが、当たり前のことと思わず感謝しながら攻めないと、ですね。

行政も予算を検討してほしいです。

+ 続きを読む