吉田城は、豊川と朝倉川の合流点にある丘陵上にあり、東三河平野部の中心に位置する地域支配の重要拠点で、豊川に隣接して腰曲輪を挟みながら本丸を置き、本丸を取り囲むように二の丸、三の丸を配し、東西及び南側に藩士屋敷を展開しています。また、最も外側の堀が取り囲む範囲は東西約1400m、南北約700mもあり、この地方を代表する城郭です。

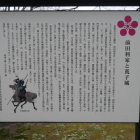

吉田城は、徳川譜代大名の出世城で江戸時代には9家22代が歴代藩主を務めています。1590年池田輝政公が15万石で入城すると、15万石に相応しい城にする為、大規模な拡張整備を行っており、本丸に石垣を積み上げ、堀を二重・三重に巡らせています。また、三重櫓5基、二重櫓3基、櫓門5基配していました。(現在、現存している櫓・櫓門は無く、本丸の隅櫓の一つ鉄櫓が鉄筋コンクリートで再建されています。)

カズサンさんが、より詳しく吉田城をご紹介していただいた後で、大変恐縮ではございますが、カズサンさんのご投稿に触発され、30年以上慣れ親しんだ吉田城に、3か月ぶりくらいで行ってきましたので、投稿させていただきます。

吉田城がある豊橋公園といえば、豊橋まつり、炎の祭典、祇園花火大会、桜花見祭り等が開催される公園で豊橋市民だけでなく、この地方の方々が多く利用する公園です。自分も子供が小さい頃から、この公園を利用させていただいています。

続100名城に選定され、再建鉄櫓・石垣・空堀・土塁等見どころも沢山あり、ゆっくりと過ごすには最適かと思います。

+ 続きを読む