(25人目)島津豊久の続き⑨です。庄内の乱で豊久が攻め落とした山田城を訪れてきました。

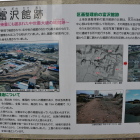

JR西都城駅から「山田総合センター行」のバスに乗り30分、終点で下車するとそこが山田城です。現在の城跡は総合センターや運動公園になっていました。本丸と曲輪からなる城だったようで、本丸に立っている忠霊塔がここで合戦があった事を物語っています。

1599年6月、庄内の乱で島津豊久は都之城に立て籠る伊集院忠真の外城であるこの山田城を攻め落とします。翌1600年3月、忠真は徳川家康の仲介で降伏し、都之城を明け渡しました。

そして5月に豊久は再び大坂に戻り、薩摩当主の義久(当時67才)の名代として大坂城西の丸にて家康に謁見、仲介に対する感謝の意を伝えます。そして7月になり大坂より佐土原への帰途に着こうとしていた矢先、何やら伏見にて叔父の義弘がわずか200の兵で石田三成の元で挙兵したと聞きます。状況がよくわからないままとにかく叔父だけでは大変であろうと大坂にいた家臣を同行させ伏見の義弘の元へ向かいます。この時に豊久はまさか本当に戦をするとは思ってもいなかったのではないでしょうか?(せめてにらみ合い程度であろうと)。しかしこれが豊久の運命を大きく変えてしまいました。

豊久は1588年根白坂の戦いの翌年に父の家久が亡くなった後、18才で佐土原城主を継ぎ家久に代わって朝鮮へ出兵します。そして叔父の義弘と行動を共にし戦のノウハウを義弘から教わったようです。つまりこの時から、豊久は義弘の事を父親のように慕うようになったのかもしれません。よってその叔父が挙兵したと聞き、心配でいてもたってもいられなかったのでしょう。伏見で合流し大垣へ。大垣城での軍議にて、赤坂にいる家康に夜襲を仕掛ける策を豊久は三成に直接進言するも却下され、この時から義弘とともに三成に不信感を持ったようです。そしてそのまま西軍と共に関ケ原へ。しかし家康には恩があるため中立の立場を貫こうとしますが通用しませんでした。気が付いた時には西軍は総崩れ、大勢の東軍に囲まれてしまいもはや絶体絶命! 義弘はここで自害しようとしますが豊久が説得し撤退するようこう進言します。

「島津家の存亡は義弘公の一身にかかっておりまする! 必ずや落ち延びて下され~!」

そして二人は、引くのではなく、なんと敵中突破の道を選んだのでした。ここから壮絶な島津の退き口が始まり、豊久は義弘を逃がすべく、何と殿(しんがり)を務めます!😲

次は、豊久がその殿で深手を負った「烏頭坂」(うとうざか)を訪れます。

+ 続きを読む