津久見市の大友別館を終えて、北西に約30km程の大分市大友館を目指す、東九州道津久見ICから大分光吉IC経由地道を5km程で大友館へ、前回は平成30年9月28日の夕方訪ねて居り(今回は4度目登城)、丁度南蛮BVNGO交流館公開前日でしたが係員の好意で内部を見せて頂きました、庭園はまだ完成して居なく、今回が初の見学探訪です。

駐車場:大友氏館跡南蛮BVNGO交流館駐車場

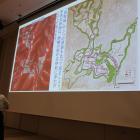

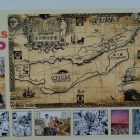

参考資料:グーグルマップに依る。

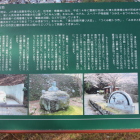

閉館時間前でしたので、先に庭園を見学させていいただきました、庭園の東池、西池は水を抜いて水垢、水草の清掃作業中でした、築山道を歩き、外周より内部を見るように周遊、大友館は大友氏館とも呼称されて居り、庭園の北側も発掘調査されて居り、リフレットには大友宗麟公生誕500年の2030年令和12年に向けて「大おもて」中心建物の復元を目指します。と記されて居り大いに期待し待ちたいと思います。

復元庭園周遊の後は交流館の閲覧、歴史ゾーンの府内のまち復元CG映像は臨場感が在って雰囲気にのめり込まれました。閉館時間が過ぎてしまいましたが係りの方の好意で見学する事が出来ました。ありがとうございました。

この後は明日の国東半島城郭廻りの為に別府マラソンの道を通って日出城近くのビジネスホテルへ、夕刻雨が降って来ました。

+ 続きを読む