【続百名城80城目】

<駐車場他>大多喜城来場者用・無料駐車場に駐車しました。

<交通手段>車

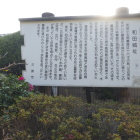

<見所>大空堀

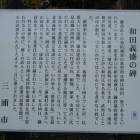

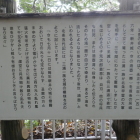

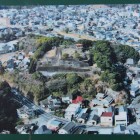

<感想>1泊2日東関東旅ラスト4城目。上記駐車場に駐車し⇒大空堀⇒二の丸跡⇒本丸跡にある資料館、模擬天守には入れなかったので、外から眺めて、あと本丸跡から高校の敷地内にある井戸が上から見えるので望遠カメラで撮りました。ちょっと酷評になりますが見所が少なすぎて、たぶん百・続百名城の中でも滞在時間最短の30分程度で見終わってしまった。これにて千葉県の百・続百名城制覇。

帰りは夜でしたが、東京湾アクアライン初通過で期待しましたが大渋滞(土日はいつも渋滞してるとは知らず)海ほたるに寄りたかったが、PAに入るのにも渋滞していて諦めました。走行距離1413㎞無事走破。

<満足度>★☆☆

+ 続きを読む