安倍安藤氏遺跡群十三湊遺跡をチョットがっかりな探訪でしたが、種里城へ向かう途中に先ほど登録された世界遺産縄文遺跡群の一つ「亀ヶ岡石器時代遺跡」が通り道の県道12号線上に在りましたので寄ってみました、十三湊遺跡から南下約18km程の西側です。

住所:青森県つがる市木造館岡稲元176(縄文遺跡案内所)

駐車場:亀ヶ岡縄文遺跡案内所駐車場、砂利舗装でバスも含め大容量です、トイレ有。

参考資料:グーグルマップ、ネット資料に依る。

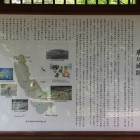

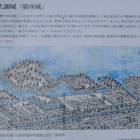

県道12号線を通て西側に社会の教科書に出てる遮光器土偶の大型モニュメントがしっかり東を見つめて居り直ぐに分かります、愛称「しゃこちゃん石像」と呼ばれているようです。発掘遮光器土偶現品は国重要文化財として東京国立博物館に収蔵されてるそうです。

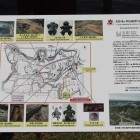

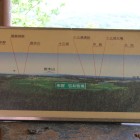

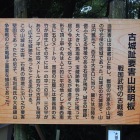

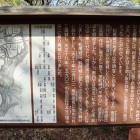

亀ヶ岡縄文遺跡案内所よりすぐ北の県道12号線西側エリアに小公園として纏まっています、遮光器土偶の解説板、史跡亀ヶ岡石器時代遺跡の解説板、遮光器土偶石像モニュメントの立像、トイレ、駐車場数台分可能のまとまりです。

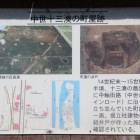

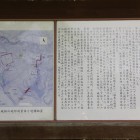

小公園の北西側200mのエリアに土壙墓群、竪穴住居跡、貯蔵穴などの発掘成果の地表展示がなされて居ります、遺物等は南の約2.5km程の木造亀ヶ岡考古資料室、また南南東約10km程のつがる市縄文住居展示資料館カルコ(つがる市役所東隣)に有るようです。

年代は3000年前から2400年前、遮光器土偶、ヒスイ製装飾具、色彩土器などが発掘されて居り、江戸時代から亀ヶ岡土器は有名で滝沢馬琴が鑑賞した、出土する土器の素晴しさは外国人も魅了し、出島のオランダ商館を通じヨーロッパ諸国にも流通した。(パンフレットより)

+ 続きを読む