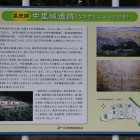

どうも膳所藩は幕末期に幕府とうまくいってなかったようで、明治維新の後、早々に廃城願いを出し、解体・移築が進められたようです。石垣も徹底的に崩され、目に見える石垣は全て、模擬石垣のようですね。正直、オーラが無いです。残っているのは、いのさんの投稿にあった、琵琶湖の底に沈んでいる石列くらいのようですね。

よくもまあここまで‥暗い怨念の様なものを感じます。残念なことに、そこに城への愛はありませんでした。

鬼の勢いで移築が進められたためか、城門などの遺構は豊富に残っています。

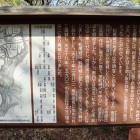

本丸二重櫓‥芭蕉会館

北大手門‥篠津神社(重要文化財)

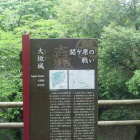

犬走門‥若宮八幡社表門

遵義堂表門‥和田神社表門

勢多口番所‥残っていません

南大手門‥鞭崎神社神門(重要文化財)「未掲載」

二の丸水紋‥新宮神社「未掲載」

城門‥膳所神社北門「未掲載」

城門‥膳所神社表門「未掲載」

城門‥膳所神社南門「未掲載」

城門‥近津尾神社神門「未掲載」

多いですね。こうして見ると結構行ってない。膳所神社は合わせて訪問したほうが良さそうです。

+ 続きを読む