本丸には2年ほど前に登っていますが、佐和山東麓の大手側にも堀や土塁が遺っているようなので、彦根城・佐和口多聞櫓特別公開のついでに大手側を散策してみました。

彦根城の駐車場から折りたたみ自転車で国道8号線を東へ。佐和山トンネルを抜けて北への分岐を入ったところに大手口跡の説明板が立てられています。ここから佐和山へ続く道が大手道で、南北に内堀の名残の水路が流れ、時季的に草木に沈んでいるものの土塁が見られます。土塁の内側には侍屋敷が広がっていたようで、発掘調査により門柱の跡や陶磁器、石臼などが出土しています。内堀跡の北端部には井戸があり、説明板が立てられています。石組みの井戸のようですが水が溜まっていてよくわかりません。内堀跡の東側を南北に流れる小野川は外堀跡とされます。こうして大手側を散策してみると、佐和山の曲輪群だけでなく、谷部に侍屋敷、内堀と外堀の間には城下町を設けた巨城であり、三成に過ぎたるものとうたわれた理由の一端をうかがい知ることができました。

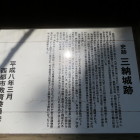

大手側から西麓の登城口に向かう途中、道路脇に石田三成屋敷跡の石碑を見つけました。石碑の先の突き当たりはなかなか風情のある石垣ですが、さすがに屋敷跡の石垣遺構ではなさそうです。西麓の登城口でニッポン城めぐりのイベントスポットをポチし、前回見落としていた佐和山一夜城の石造をチェック。佐和山城天守といえば、佐和山トンネル西側にある朽ちかけた天守風建物は何だろう…と思っていましたが、帰宅して調べてみると未完成のまま閉鎖された石田三成のテーマパーク「佐和山遊園」の佐和山城天守閣だったんですね。「あやしい天守閣ベスト100城+α」にも載ってますし、その筋では有名な天守閣だったのか…。

+ 続きを読む