ちょうど今しがた、伊勢志摩の城めぐりから帰って来ました。リピートの山城もあってちょっと疲れました。長島城のシダはなんとかなりませんかね‥(疲れた)。

今日は29日(にくのひ)です。ちょうど石巻山城の投稿の続きが有ったので、投稿させていただきます。石巻山は日本のピラミッドと称されるほどキレイな三角形をしています。当然どこから見ても、というわけでは無く、お勧めは南西側の畑地から見る角度が良いでしょう。

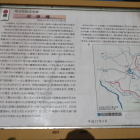

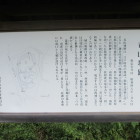

南北朝時代の南朝方の武将・高井主膳正の居城と伝わり、土塁や堀などの技巧的な遺構は無いのですが、登城道にそって郭らしき扁平地が幾つも存在します。山頂付近が主郭と見られ、この城址でもっとも広い郭があります。

そこから山頂に向かって道が続くのですが、山頂付近は巨大な石灰岩の塊がむき出しになっています。まさに信仰の山に相応しい異様さなのですが、周囲の眺望は良く、見張り台としての機能を有していたと推測します。

+ 続きを読む