二ノ丸から本丸へ登りました(写真①)。本丸には護摩堂があったようで祈祷の場所だったようです(写真②③)。

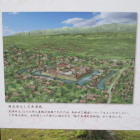

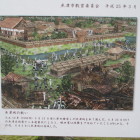

再び中ノ御門へ戻り、そこから御下門へ下りました(写真④)。ここもずいぶんと大きな門です。20mもの櫓があった櫓門だったようです。川から攻め込まれる事を想定し、このあたりが防御の中心だったと思われます(写真⑤⑥)。相良氏は鎌倉時代に源頼朝から地頭に命じられてこの地に住み始め、伊東義祐・島津義久の両方から執拗に攻められるという危機にも耐え、さらに豊臣秀吉に敗れるも修羅場をくぐりぬけ、九州の関ケ原では西軍に付くも徳川家康に何とか本領を安堵され、結局は鎌倉から幕末までの670年もの間この地を守り抜いた相良氏ですから、守りに徹する力は相当なものがあったのかもしれません。

水ノ手門を内側から眺めました(写真⑦⑧)。跳ね出し石垣から水ノ手門周辺のこのあたりは、1年前はまだ立ち入り規制区域が一部残っていたのですが、今は完全に撤去され河原まで行けるようになっていました。

さらに水ノ手橋を渡りながら川からも眺めて見ました(写真⑨)。当時はあそこで船から荷物を積み下ろし城内へ運んでいたわけですね。その船頭さんたちの光景が何だか目に浮かびます。

最後に河原に下りてみました。今日は水量が少ないですがそれでも流れは速く、ドドドドと音がすごかったです(写真⑩)。豪雨の時はまだこの100倍くらい水があったと思うので、想像しただけで足が震えてしまいました。

最後は、この人吉城へ現在どうやったら行けるのか、わからない方が多いと思うので、私が今回行った方法を御紹介したいと思います。

+ 続きを読む