展望コース(角楼~南門)

(2024/09/15 訪問)

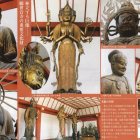

飛鳥期に白村江の戦いで唐・新羅連合軍に敗れた大和朝廷が、大陸からの侵攻に備えて鬼城山の頂部に築いた古代山城(神籠石式山城)とされますが、史書に記載はなく詳細は不明です。

山頂部まで車道が続いていますが、急坂で道幅が狭い上に行き交う車は結構多く、何度かの対向を経てようやく駐車場(無料)に到着。さすがに100名城・日本遺産・自然公園の三連休中日となると、訪れる人も普段行っている山城などとは段違いでした。鬼城山ビジターセンターで予備知識と100名城スタンプと散策マップ(200円)を仕入れて、登城開始。

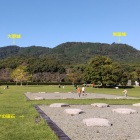

まず展望デッキに立ち寄って西門~角楼を遠望。写真でよく見かける定番のアングルですね。そして復元された角楼へ。城壁から長方形にせり出した防衛拠点と考えられますが、建物があったかどうかは不明のようです。角楼から西門に向かって進み、門をくぐって外側に出ると、眼前に見事な眺望が開けています。発掘調査に基づき復元された西門は直下から見上げるとなかなかの迫力で、古代山城に詳しくない身には、こうして復元してもらえるとイメージする基礎にできるのでありがたいことです。西門東側の城壁の内側と外側には石畳のような敷石が見られますが、雨水から城壁を保護するためのものと考えられるようです。西門の両側には版築土塁と高石垣による高さのある城壁が続き、東側石垣の下部には第0水門が設けられています。

西門から展望コース(外側)を進むと、その名のとおり眼下には絶景が広がり、ところどころに神籠石状列石や石垣が見られます。谷部の城壁には水門が築かれ、第0水門と第1水門は石垣下部から自然排水させ、第2水門から第5水門は石垣上部に設けた通水口から排水する造りになっています。コース上の高石垣は展望台のようになっていますが、柵などは設けられていないので高石垣の際まで行って下を覗き込むと…足がすくむほどの高さです。こんなの絶対に登れねぇ…。高石垣からもう少し行くと南門に至ります(続く)。

+ 続きを読む