【虎御前山城】

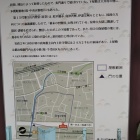

<駐車場他>登山口南側駐車場または展望台まで車で上がれる。

<交通手段>車

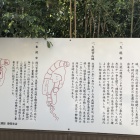

<見所>陣跡・竪堀・横堀・堀切

<感想>>日帰り浅井三姉妹お初ゆかりの城攻めの旅4城目。今日最後はお初ゆかりと言えば小谷城とおもいきや虎御前山陣城。まあ近いのでお許しを<(_ _)>。小浜城→佐柿国吉城の御城印取得→小谷城御城印取得→虎御前山に来た。虎御前山は南北に細長い山で、私は南の矢合神社麓の駐車場に駐車して登城した。登城されるなら南側山上の展望台まで車で行けるのでそこまで行った方が絶対にいいです。結果的に私は南の麓から登城し北の登城口へ下山して車まで戻ったので2時間以上たっぷり歩く歩く、おかげで虎御前山は制覇した満足感はあった。

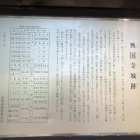

陣跡は展望台の南側に蜂谷頼隆陣跡、展望台は田んぼアートが見られます。展望台北側に丹羽長重陣跡、ここからNTTの鉄塔までが古墳群になっている。そこから南から順に滝川一益陣跡→堀秀政陣跡→織田信長陣跡→木下秀吉陣跡→柴田勝家陣跡となっている。堀秀政陣跡手前に堀切、礎石建物跡とその横堀がありこの辺りから城跡っぽくなってくる。信長陣跡前後は曲輪も大きく、木もある程度伐採されているので見易い。最北に秀吉・勝家陣跡があり、秀吉陣跡は曲輪が上下の2段構造で、下段北側に方形の堀かざし堀なるものがあった。勝家陣跡は手入れがされてなかったので全然良く分からずです。北側は急斜面で勝家陣跡の山道を下ると県道265に出る。最北から木々の隙間から小谷山城がわずかに見えるが、葉の落ちた冬場の方が良いようです。

山城を攻める場合の対抗する大規模な山陣城の感じ、例えば鳥取城攻めの太閤が平や郡山城攻めの尼子氏の青三井山など、戦国時代の城攻めの雰囲気が少し味わえた。1日走行距離357㎞無事走破。

<満足度>◆◆◆

+ 続きを読む