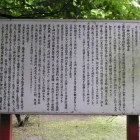

平成28年6月諫早市の高城城(諫早城)、諫早陣屋を終えて長崎道経由小城市の小城陣屋初登城、遺構は正門前石橋、土塁と承知していましたので、小城高校南の駐車場に停めて探訪を始めると小川の様な堀、水路に架かる小さな石橋が目当ての正門前石橋標柱が有り直ぐ認識、土塁も小城高校の南にひっそりと標識と共に残ってる。

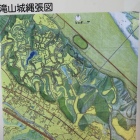

庭園が小城公園として整備されて居り、小高い丘陵の南に岡山神社、丘陵も陣屋跡、御殿屋敷は現小城高校に在ったらしい。

小城藩は鍋島家2代目勝茂の庶子長男元茂を藩祖とする7万3千石の支藩。

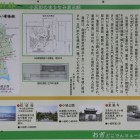

駐車場は小城高校南側と小城公園大池の東側に在ります。

+ 続きを読む