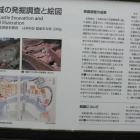

韮崎市民俗資料館でスタンプをゲット。職員の方が親切にご案内いただいたので新府城の復元模型のほか縄文時代の遺跡の展示などを見て気分を高め現地に向かった。

中田ヒデが通っていたのは韮崎高校。ワクワクで向かった新府城址駐車場。

車を降りたらびっくら仰天‼️湿地のような堀に突き出た東出構、奥にも西出構。このような仕掛けは見たことがない‼️どんな戦い方を想定していたのか。多くの方が投稿されているように本当に想像が膨らむ。

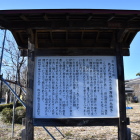

血洗池(堀)東桝形の横を通り藤武神社石段から登城。250段程あるらしく、なかなかしんどい。途中道のようなものが横断しているのは帯曲輪だ。

藤武神社に着いたら本丸。北側には武田勝頼公霊社を忠臣達の卒塔婆?が護る。ここで大河ドラマ真田丸も撮影されたとか。築城には真田昌幸が深く関わっている。

本丸から二の丸井戸跡、木橋橋台跡、乾門枡形虎口と見て廻る。虎口外側には礎石の跡が見つかっている。

眼下の平地ははるか彼方。約130m程あるらしく塩川が見えている。西側には釜無川が流れ天然の要害ぶりがはんぱない。

ここまでは良かったのだが、二の丸の端にあるはずの馬出や東西三の丸、丸馬出や三日月堀が笹原過ぎて全く分からない。雨の中藪をこいでびしょ濡れになった(; ̄ー ̄A

武田史上最大の版図を確保した勝頼は家臣の掌握で躓いたのか。新府城の立地選定、築城、色々考えていると相当優秀な武将であり、早世が残念でならない。

+ 続きを読む