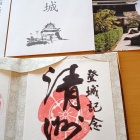

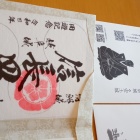

御城印張の最初は近場からと、清洲城へ参上しました。

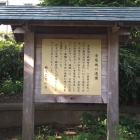

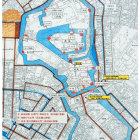

小さな可愛いお城で、平地に建っているのに天守からはちゃんと城下が見渡せて素敵です。

大河ドラマの展示やビデオ?が沢山あって、ちょっと商業化しようとしたのかな?と思います。

ビデオは視聴に何分掛かるか提示されていたら、もっと沢山の人が見るのではないでしょうか?

なんちゃって戦国新聞が凄く面白かったです。

人が多く写真が撮れなかったので、ちゃんと読めず残念。

全文ネットで読めると嬉しいです。

信長四城の御城印は無料だったのでラッキーでした(笑)。

+ 続きを読む