西高木家は交代寄合の旗本・西高木家の陣屋です。高木家は他にも東高木家と北高木家があり交代で江戸に参勤し、大名並の格式を持っていました。2300石の陣屋にしては立派な石垣を持っています。この石垣は養老山系で採取される河戸石を使っていたと思います。河戸石は砂岩ですが頑丈で名古屋城の二の丸の石垣の東面と北面にも使われています。

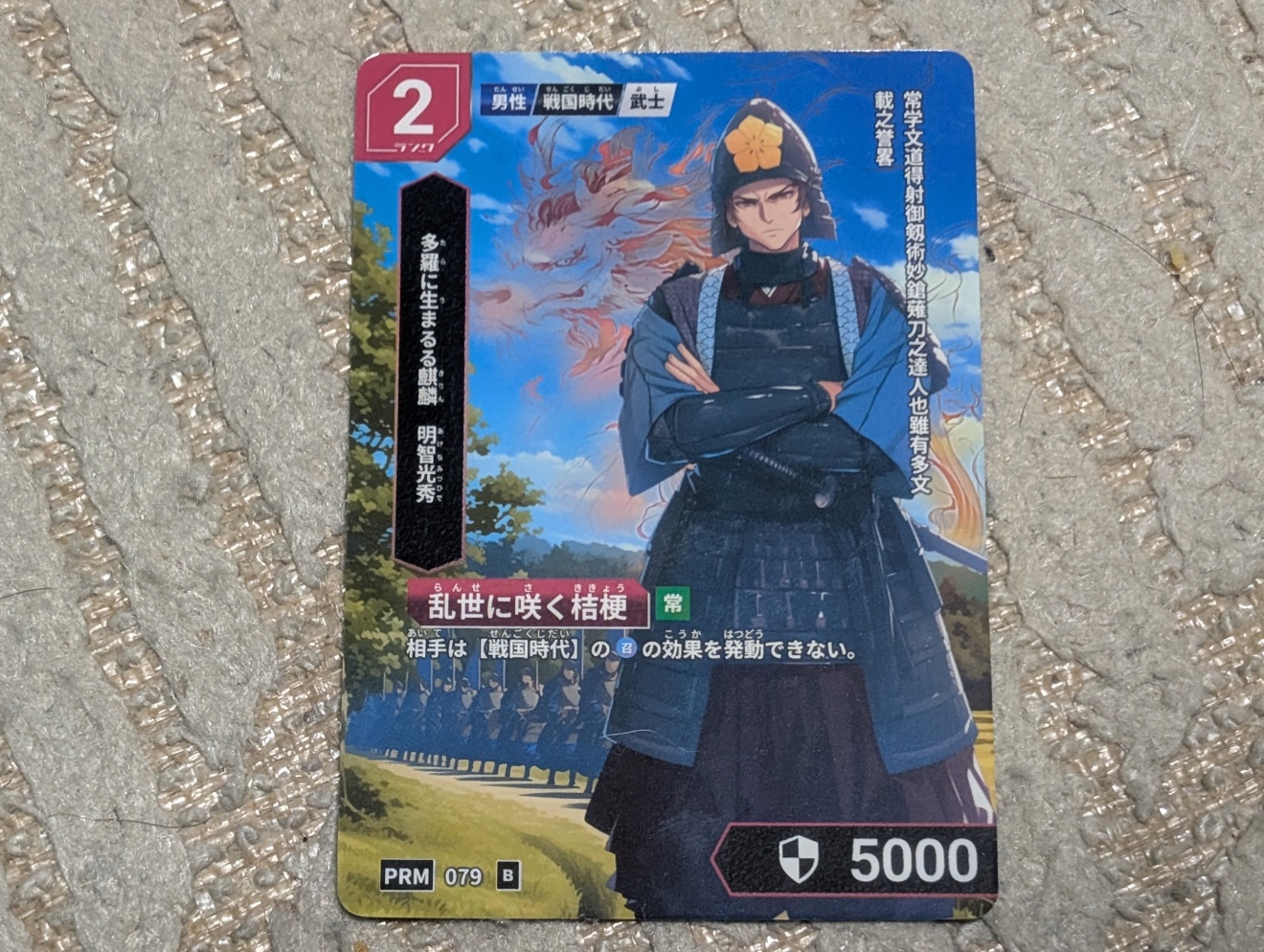

ここで貰った城カードは明智光秀でした。この人は西高木家陣屋とは関係ないはずなんだけど・・数値(戦闘力?)が5000と妙に高い。秀吉と同じは盛り過ぎじゃないかな。ちなみに最後の一枚の羽柴秀長の数値は4000でした。なんじゃい、この数値?

道中ではススキとセイタカアワダチソウが合戦をしています。ススキもしぶといけどアワダチソウ相手だと分が悪い。やつら根っこに毒を持っていて周囲の植物を枯らすというエグイ技を持っています。案外「雑草カード」とか作ってバトルすると盛り上がるんじゃないでしょうか。負けるなススキ!

世の中には「雑草」という名の草は無いそうです。

+ 続きを読む