EXPO参加の皆さん、楽しまれたようですね。

いつかまた参加したいです😊

朝田さん、「自重」気に入って(?)いただきありがとうございます。

個人的にはチェブさんの「脱線」がツボなんです😊

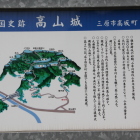

さて、高山城です。

赤色立体地図かるたのお礼参りで登城しました。

本郷駅の駐車場に車を置き徒歩で攻めます。

登城口から少し登ると一般コースと健脚コースの分岐があります。

もちろん健脚コースを進みます。

岩盤をしばらく進むと番所跡、さらには堀切も残ります。

ここを過ぎたところで一般コースと合流、南の丸に。

犬の丸との間の堀切を進むと本丸方面ですが目的があるのでイワオ丸方面へ進みますが、ここの堀切から下に大きな竪堀が落ちています。

イワオ丸からさらに権現丸へと進みます。

到着するとまずは先端部へ、そう、見下ろします。

しばらくするとゴォーッと音が、スマホを構えます。

来ました!新幹線🚄

確かに麓を貫きます、が新高山城の麓も貫いています😅

結局、城は逆になっててもよかったですね。

もう少し進み太鼓丸から西の丸へ。

西の丸の先まで探索、西の丸の下には竪堀も残ります。

引き返し本丸方面へ。

二の丸、北の丸はいずれも広かったです。

さらに扇の丸から本丸へ。

扇の丸には石垣も残ります。

結局歩き回って約2時間、本丸で暫しの休息をとり下山しました。

【見どころ】

・麓貫く新幹線

・番所跡上のの堀切

・南の丸と犬の丸の間の堀切とそこから落ちる竪堀

・西の丸下の竪堀

・扇の丸の石垣 など

+ 続きを読む