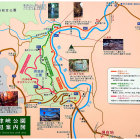

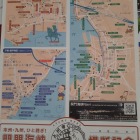

6月3日、松江城を三十数年ぶりに登城しました。大手門に着くなり堀尾吉晴の巨像が迎えてくれました。

城内に入るなりすっかり変わったお城にびっくりです。

正面には無破風な中櫓と太鼓櫓が黒い下見板張の塀でかけられて質実剛健な印象を与えてくれました。

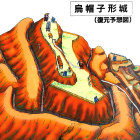

右奥には天守が緑の木々な間から見えました。なかに入って南総門跡の石垣と多数の礎石数でまたびっくりです。

階段をあがると同じ黒の下見板場の一ノ門と多門櫓も復元されてました。いよいよ天守です。

雪が降る松江で4重5階の天守を守ってこられた人に改めて感謝です。天守の大きさも再認識しました。

また最上階からは快晴の松江市内がよく見えました。

印象に残る松江城で百名城を妻と二人で達成できたことが非常にうれしかったです。

+ 続きを読む