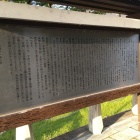

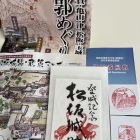

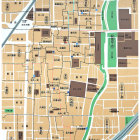

八木城は京都府南丹市八木町八木JR八木駅の南西にある、城山(標高344m)にある複合梯郭式の山城です。キリシタン武将内藤ジョアンゆかりの城として有名です。城郭の広さは広大で山頂部に本丸があり、尾根筋に多数の曲輪が築かれ、丹波国三大城郭(八上城・黒井城・八木城)の一つとして数えられています。八木城を一躍有名にしたのが、明智光秀公による第二次丹波国征討戦で、光秀公をもってしても八木城は堅城であったため、容易に攻め落とすことができず、内通工作を行いやっと攻め落とした八木城の戦いです。

現在の八木城は曲輪・石垣・堀切・土塁などが多数残り、戦国乱世の山城の形態を色濃く残しています。駐車場・トイレ等ありません。登山道入り口横100m程にある春日神社の駐車場を利用させて頂きました。

今回初めて八木城を訪問しましたが、八上城訪問後の八木城だったので、正直本丸に辿り着いた時には、ヘロヘロ(>_<)で広大な城域を全て見学できず下山しました。朝3時に豊橋を出発し、寝不足の状態で山城2城を攻略しようとしたのが、間違いでした(>_<) 次回、機会を作って再訪問したいと考えています。

+ 続きを読む