梅雨に任せてアニメ・ドリフターズを視聴、かれこれ4回目だったと思います。古今東西歴史上の人物が死に間際に異世界に飛ばされてドリフターズ(漂流者)とエンズ(廃棄物)に分かれて戦うストーリー。日本からは魔王信長や安倍晴明・那須与一・源義経など豪華絢爛なキャスト、それがエルフやドアーフやらの異種族と絡み合う滅茶苦茶でダークな内容。が、何故か主人公は島津豊久。そこにコアな人物をチョイスした作者は目の付け所が違う、普通に考えたら主人公はもっと認知度の高い人物なんだけど。

当時は島津豊久を知らなかった。戦国期の島津四兄弟の事も知らずにいたが、アニメを見てから調べて知った。割とこの様な媒体からだとすんなり頭に入ってくる。中には歴史上の人物を愚弄して不謹慎だと思われる人々もいるかもしれない。

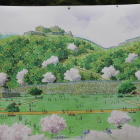

串木野城は3年前に一度訪問した。島津豊久の生誕地を知ってか知らずか覚えていない。1年目のせいもあり、的外れな訪問をしていた事を後に気が付き、去年整備されたとの事だったので最近再訪問しました。3年前は主郭などの存在さえ知らずに訪問しましたが、今回はメインの堀切道や各曲輪を見る事が出来ました。

今までで、的外れな訪問が残り4城有ります、機会を見て再訪問したいです。

+ 続きを読む