【飯久保城】

<駐車場他>①城飯久保公民館 ②竹ドーム入口横の空き地<36.805205, 136.958580> ③高速道路高架下<36.805470, 136.952191>

<交通手段>車

<見所>堀切・尾根曲輪・枡形虎口

<感想>1泊2日北陸山城攻めの旅4城目。飯久保城は加賀の在地領主であった狩野氏によるもので、加賀の一向一揆から落ち延びてこの越中国氷見に定住した1488年以降に築城したと思われます。氷見の南部を支配して詰城の鞍骨山城(城びと未登録)・惣領砦(城びと登録城)を築いて拠点としていました。狩野氏は守護代の神保氏に仕えていたようで、その後は佐々成政に仕え秀吉が越中国に攻め込んでいた時に落城しその後廃城となったようです。

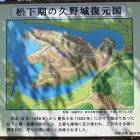

登城された投稿が無いのでここは拙文ながら頑張って詳細に。登城口は飯久保八幡宮横からと東方向の上記の竹ドーム(公会堂)からの2か所あります。私は八幡宮から登城し、尾根を通って竹ドームに出ました。八幡宮の鳥居から進み、右手の階段を登ると八幡宮、直進の山に入ると登城道となります。比高が60m程しかないので少し登ると土塁が見えてきて大手の枡形虎口があります。虎口から先が鬱蒼としてきて、湧き水地がありますが笹薮化しています。湧き水地のある谷のような小さい曲輪のような鬱蒼とした斜め地の上の段がもう主郭になります。主郭は15×30m程の小さな曲輪で東と南に高土塁があります。土塁の北東端が櫓台になっています。主郭内部と周辺も鬱蒼としてあまり整備されていません。城びとのポイントが主郭の南側に置かれていたので、主郭の南側が気になりましたがここも行ける状態ではありませんでした。主郭の東側土塁の東側が深い堀切になっており、堀切先に曲輪があります。ほぼ笹で埋まって踏み跡道しかないですがやや広めな曲輪と思います。そこから尾根曲輪と薄くなっているが連続堀切が続いて鉄塔の建てられている削平地の手前に明瞭な堀切がありますのでここまでが城跡かと思いました。現地説明板にも東西400mとありましたので合致するかと。その堀切を北に下っていくと地元の集会で使われるような竹組の屋外公会堂があり麓に出ます。

鬱蒼としていたので明瞭さには欠けているが、この城が狩野氏の本城とする意見もあるようだが、主郭をはじめ広い曲輪が見受けられなかったので私の意見はこの城は砦レベルの規模で惣領砦も1㎞程しか離れていないことから東方向を守る惣領砦と連携した砦と感じました。

<満足度>◆◆◇

+ 続きを読む