上田城から転戦。矢沢城跡公園駐車場(36.413368、138.308029)に駐車しました。

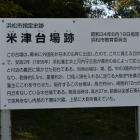

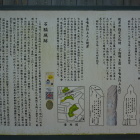

1669年(寛文9年)上田藩二代藩主仙石政俊が隠居したとき、弟政勝に二千石を分与しました。

これによって仙石政勝は旗本となり、知行地の矢沢に館を構えます。

政勝は旗本として江戸に居たことから、この地は代官を置いて管理しました。

上田藩仙石氏は、三代政明のときに但馬国出石へ転封となりますが、この旗本仙石氏は明治まで代々続いているようです。

別名=矢沢仙石氏館と云います。

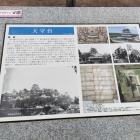

現在、個人宅となっていますが、石垣や隅櫓風の蔵があります。

攻城時間は10分くらいでした。次の攻城先=矢沢城(城びと未登録 長野県上田市)に向かいました。

+ 続きを読む