3泊4日四国めぐりの最終日です。

もう……すごい雨ですが、あとは帰るだけなのでどうなってもいいわと覚悟を決めて丸亀駅から歩きました。

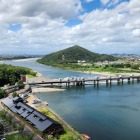

お濠の向こう、日本一高い石垣と日本一小さい現存天守が出迎えてくれます。下から見上げた天守が堂々として見えるのも高石垣効果のように感じました。

大手門と天守が一直線に見られるのは丸亀城と高知城だけ。城内に足を踏み入れる前からその魅力をたっぷり味わわせてくれます。二の門の補修跡や開閉可能な狭間も印象に残りました。

あやめ池、番所長屋、藩主玄関先御門、かぶと岩と見てまわり、石垣復旧現場に向かうと、この雨の中でも作業をされていました。

あまりにも規模が大きく被害も甚大で悲しくなるような現場ですが、出土した石や五輪塔などの展示もあり、石垣復旧PR館では自分で石垣を積んで構造を学べる「石垣つめるくん」など、楽しみながら石垣について学べるくふうがされていました。悲惨な現状をただ伝えるのではなく、丸亀城の魅力をアピールする前向きな取り組み。まさかここで「楽しかった!」という感想をもつとは思ってもいなかったのですが、楽しかったし、行けてよかったです。

2018年の西日本豪雨から5年が経過。復旧工事の完了は2027年度末の見通しだそうです。完了後の姿ももちろん見たいですが、今のこの期間の姿も心に留めておきたいと思いました。

つづく

+ 続きを読む